「証券外務員取ります。一発で受からなかったら鼻からパスタ食べます」と宣い4ヶ月が経過。

無事一発合格しました。

なんで試験受けるまでに4ヶ月も経過してねんという話ですが、正直勉強サボってました・・・ゆえに、挑戦から合格まで4ヶ月もの期間が経ってしまったという次第です。たはー

これにて鼻からパスタを圧倒的回避。耳鼻科の先生方もはた迷惑な患者を相手にする羽目にならなくて、さぞ安堵したことでしょう。

というわけで証券外務員一種の試験の雑感を。

証券外務員一種は計算問題が厄介

証券外務員は一種・二種ともに合格率は70%前後。

資格試験の難易度としては優しい部類に入ります。

しかしこれはあくまで平均値であって、真っ当な義務教育を履修してない私からすれば、「いや、計算問題難しくね!?」と計算問題に大層手間取り、公式を覚えることに四苦八苦してました。

そう。証券外務員は計算問題がとても多いのです。

例えば「株式業務」の科目においては、PER、PBR、ROEなどの計算式を覚えねばなりません。

実際に株をやってる私からすれば、ここらへんは余裕ですが、「債券業務」の債券の利回りの計算あたりから雲行きが怪しくなってきます。

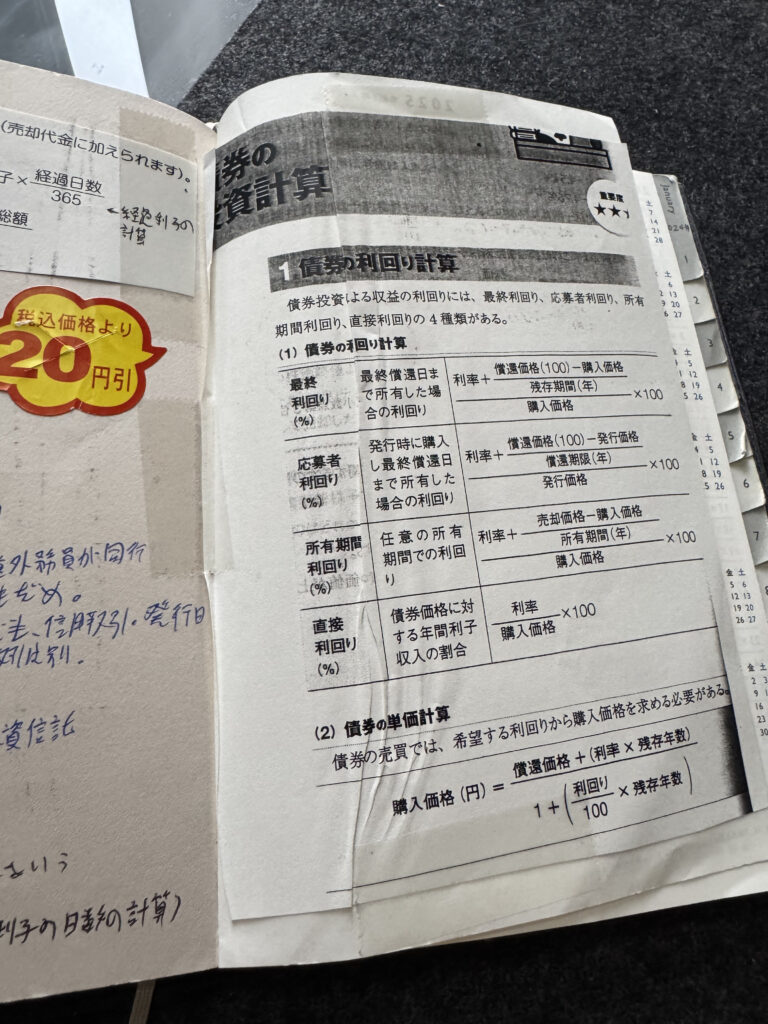

債権の利回り計算は、「最終利回り」、「応募者利回り」、「所有期間利回り」、「直接利回り」の4つの公式を覚えなければなりません。

私はこの4つがごっちゃになり、終盤まで全く理解できてませんでした。

債券業務は配点が高いので、絶対に債券の利回り計算式は覚えなければいけない。私は手帳に公式を貼り毎日計算することで、かろうじて頭に入れました。

これだけで済むならまだしも、信用取引の計算、先物理論価格の計算、先物取引の損益の計算、キャリーコストの計算、パリティ価格の算出、オプション取引の損益の計算、と延々と数字との格闘が続き、数字嫌いの私はもううんざり。

しかし計算問題は全て配点が高いため、捨てるわけにもいかない。

だから俄然やる気が失せ、試験を受けるまでに4ヶ月もの期間を要したわけです。

とはいえ、私は数式を見ただけで脳機能の90%が活動を停止しますが、証券外務員で問われる計算問題はどれも簡単で、普通の義務教育を履修した人なら、そこまで苦労しないと思うので、これから証券外務員を受験する方は必要以上に身構える必要はないでしょうね。

私が計算問題苦手すぎるだけです。

使った教材と勉強方法

フィナンシャル・バンク・インスティチュートさんの過去問と、TAC出版さんのテキストを使いました。

テキストは一回読めばOK。なんだったら計算式だけ覚えて、あとは流し読みでも大丈夫です。

過去問は基本3週、高配点科目だけ4~5週しました。

以下科目が高配点科目。

1.協会定款・諸規則(予想配点46点)

2.債券業務(予想配点40点)

3.先物取引(40点)

4.オプション取引(予想配点34点)

5.投資信託及び投資法人に関する業務(予想配点34点)

6.金融商品取引法及び関係法令(予想配点32点)

7.株式業務(予想配点30点)

8.デリバティブ取引(予想配点30点)

上記科目は重要な得点源となるのでしっかり学習しておくべきでしょう。

逆に、「付随業務(予想配点10点)」や、「セールス業務(予想配点10点)」、「金融商品の勧誘・販売に関係する法律(予想配点6点)」はほぼ合否に関係ないので、どうでもいいです。1度過去問回せば十分。

普通の基礎学力がある人なら1ヶ月、優秀な人なら2週間程度の勉強で合格できる試験かと思います。

なお、天才ホリエモンは一夜漬けで受かったそうです。レベチ。

おわりに

証券外務員の勉強にやる気が出てきたのは、実際に試験を申し込んでお金を払ってからです。

なぜなら、一種の受験料は12,169円もするんですよ。天下の行政書士試験より高いとはどういうことか。みんな大好き松屋の牛丼26杯換算ですよ。

こんな高い受験料を2回も3回も払ってたまるか!

それが勉強のモチベになりました。おかげで一発合格。

資格ビジネスのカモになることをかろうじて回避し、合格後は即コメダで1人祝勝会をあげてきました。

やっぱ金が絡むと人は頑張るんですね。